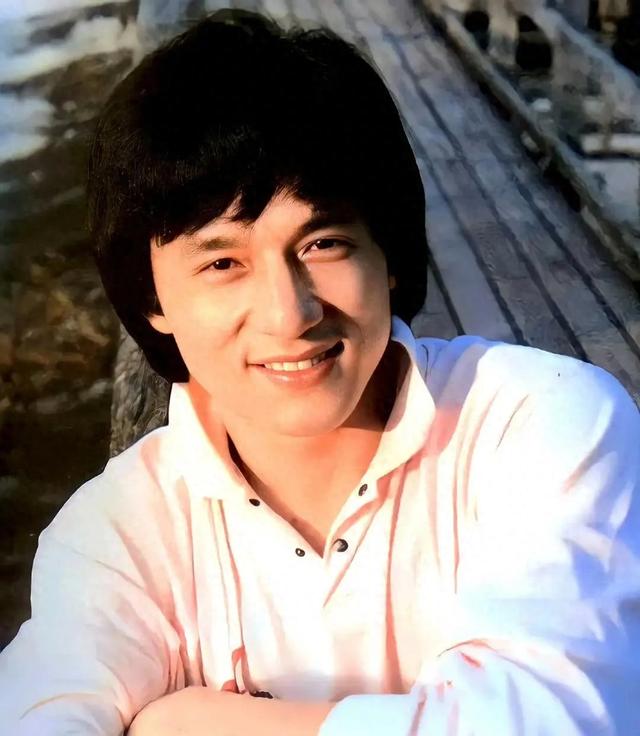

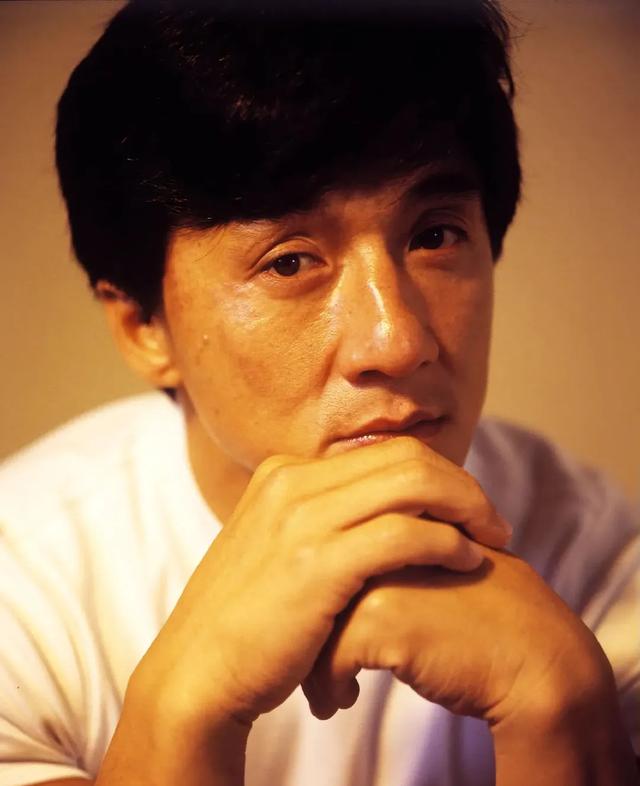

成龙,一位从梨园童星起步,最终成为国际巨星的传奇人物。他的生涯充满了奋斗、挫折和成功,展现了一位优秀武术家、演员的魅力与才华。,,成龙出生于一个普通的家庭,自幼便对武术产生浓厚兴趣。他的梨园童星生涯为他日后的演艺事业打下了坚实的基础。通过不懈的努力和坚持,他逐渐在武术界崭露头角,并因其卓越的武艺和独特的表演风格备受瞩目。,,随着时间的推移,成龙开始涉足电影行业,他的表演风格得到了进一步的发挥和展现。他的动作片充满了惊险刺激,让观众为之惊叹。他独特的武术动作和搞笑幽默的表演风格,使他成为了观众心目中的偶像。,,成龙的传奇人生不仅仅局限于演艺圈。他在国际舞台上也有着举足轻重的地位,他的影片在全球范围内受到欢迎,使他成为了一位真正的国际巨星。他的成功不仅仅是因为他出色的演技和武术功夫,更因为他坚韧不拔的精神和对事业的执着追求。,,成龙是一位充满传奇色彩的人物。他从梨园童星起步,通过不断的努力和奋斗,最终成为国际巨星。他的生涯充满了挑战和机遇,展现了一位优秀武术家、演员的魅力与才华。他的成功故事激励着人们勇往直前,追求自己的梦想。

1954年4月7日,香港九龙的一户普通家庭迎来了一名男婴,父母为他取名陈港生。谁也不会想到,这个襁褓中的婴儿将在未来成为全球电影史上最具辨识度的华人符号之一——成龙(Jackie Chan)。

梨园岁月:十年炼狱铸就钢铁筋骨

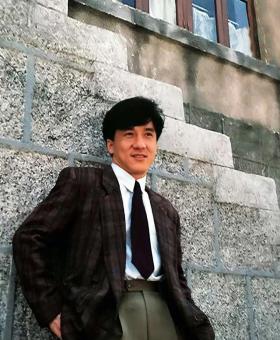

成龙的父母原是内地移民,父亲陈志平是法国领事馆的厨师,母亲陈莉莉则靠帮佣维持生计。因家境拮据,6岁的陈港生被送入中国戏剧学院,拜京剧武生于占元为师。在这里,他经历了常人难以想象的严苛训练:每天清晨5点起床练功,倒立、翻跟头、劈叉、唱念做打,稍有懈怠便遭藤条抽打。十年间,他与洪金宝、元彪等师兄弟同吃同住,以“七小福”之名登台表演,在酒楼戏院摸爬滚打。这段经历不仅锤炼出他超乎常人的身体素质,更培养了吃苦耐劳的品性,正如他后来回忆:“师傅的鞭子教会我,想要活下去,就得比别人更拼命。”

银幕重生:从“李小龙第二”到动作喜剧之王

17岁出师后,成龙以“陈元龙”的艺名踏入电影圈,最初只能做武行替身,在《精武门》中甚至被李小龙踢飞6次。1976年,导演罗维为他改名“成龙”,试图复制李小龙的神话,但《新精武门》等影片接连失利。转机出现在1978年,吴思远执导的《蛇形刁手》和《醉拳》中,成龙摒弃传统功夫片的严肃套路,将京剧身段、杂技元素与诙谐表演融合,开创“动作喜剧”新流派。银幕上那个打斗时龇牙咧嘴、会疼会逃的“普通人”形象,瞬间俘获观众。1983年《A计划》中他悬挂钟楼自由落体的镜头,1985年《警察故事》从商场6层玻璃灯柱滑下的特技,一次次刷新动作电影的危险极限。据统计,成龙至今拍摄电影受伤超过30次,全身17处骨折,保险公司曾将他列入黑名单。

征服好莱坞:文化差异中的破冰者

1995年,《红番区》以“贺岁片”概念打入北美市场,片中他从天台跳向直升机的镜头震撼好莱坞。1998年《尖峰时刻》全球狂揽2.44亿美元,打破亚裔主演票房纪录。但这条征途充满艰辛:初到美国时,他因英语不佳被要求对口型配音,因文化差异被迫修改剧本。面对“中国人为什么不用枪”的质疑,他坚持“我的拳头就是武器”,最终用独特的动作美学征服西方观众。2016年,奥斯卡授予他终身成就奖,评审团称其“重新定义了动作电影的语言”。

争议与责任:功夫之外的江湖

银幕之外,成龙的人生同样跌宕起伏。他承认年轻时“犯过所有男人会犯的错”,与林凤娇隐婚事件、房祖名涉毒风波让他饱受争议。但另一方面,他成立慈善基金会二十余年,在汶川地震时亲自搬运物资,为保护古建筑奔走呼吁。这种复杂性与银幕形象形成奇妙互文:他既是中国传统文化符号,又是全球化时代的跨界偶像;既是完美主义的“戏痴”,也是有血有肉的凡人。

如今,年近七旬的成龙依然活跃在片场。从香港油麻地的街头小子到星光大道的留印巨星,他用自己的方式讲述着中国故事——没有超能力,不靠特效,只用真实的汗水与伤痕,在东西方文化碰撞中搭建起一座独特的桥梁。正如《醉拳》主题曲所唱:“人生颠颠倒倒境界更高”,这份永不停歇的拼搏精神,或许正是“成龙神话”最动人的内核。

#成龙##港台明星#